MARK-X赤道儀用小型モータードライブ製造在庫僅少 ― 2022年05月21日 23時25分42秒

■モーター在庫

ビクセンMD-5同等品が5個、五藤光学MARK-X赤道儀P型モータードライブ用モーター在庫2個です。

今回注文いただいたのでMD-5同等品1個消費して在庫は4個になります。

■半完成品部品と工作概要

基板は実装はんだ付け済みのものが数枚あるので今回はその部分の作業は割愛。配線用のケーブル類も加工済み。回転止めピンとの連結金具も製造済みなので主な作業はタカチMB-1への穴あけ加工となります。

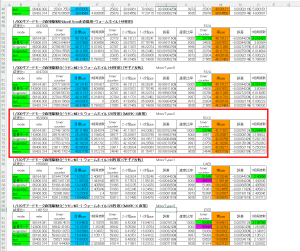

■PICマイコンパラメータ設定

水晶発振子の周波数は8MHzのものを使っていますが、周波数カウンタで実測した値を使って分周計算ほ補正してPICマイコンのパラメータ設定値を補正してEEPROMに書き込みます。

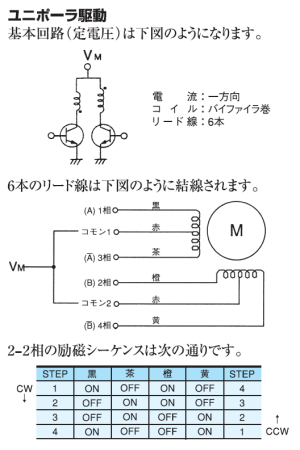

■モータ配線

コネクタ配線加工は実は結構経験が必要ですが、その過程を一人では撮影できないので完成状態。今回は部品を無駄にすることなく成功。

ソフトはデフォルトでビクセンの平ギア反転用に相コントロールしているのでMARK-X用で回転軸直結の場合は反転させる必要があります。DIPスイッチで反転させても良いのですが見てくれが悪いので配線のA相とB相を逆にして配線しています。

■アルミケースへのモータ取り付け加工

ケースが変形するのでポンチを使わず電動工具で穴あけを行うと位置がずれてしまうので手動で穴あけします。位置が決まれば電動ルータで穴あけします。

穴あけ完了して仮組み。今まで一番まともな出来だと思う。無駄にやすりを使った補正は行っていない。

■アルミケースへの基板取り付け加工

■電源コネクタ部分の穴あけ

■基板とモータ取り付け

■回転止めピンとの連結部加工と取り付け

部品のカドをやすりでRをつけてケースに取り付け。

■異径カプラを取り付け

モータ軸は5Φで8ΦのMARK-Xの赤経軸は8Φなので異径カプラ(6Φー8Φ)を取り付けるためにモータ側の軸にアルミテープを巻いて6Φにしてからカプラ取り付けます。

■取り付けと配線

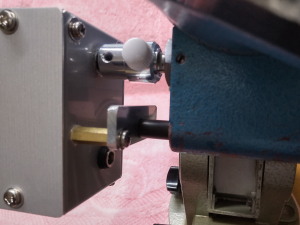

■MARK-X赤道儀への取り付け確認

回転止めピンは市販品とワッシャを組み合わせたもので、取り付け部分に遊びがあるのでモータ側の穴に取り付けるまでは回転止めピンは緩めた状態で固定した後に締め付けます。一度固定したら次の取り付けからは回転止めピンの緩めたり締め付けたりする必要はなく、すんなり穴に入るようになります。

12V電源供給して駆動確認。このロットのビクセンのモータは内部の減速ギアが軸を並行にすると「カタカタ」音がして耳障りですが、実際には負荷をかけて追尾状態になると音は減少します。負荷がかからないと「カタカタ」音が大きくなります。

■最終追尾確認(2022年5月24日追記)

北斗七星の形も確認できないほど寝ぼけた空で撮影確認しました。

OLYMPUS OM-D EM-10Mark3+LumixLeicaDGVarioElmar100mm-400mmF4-F6.3ASPH..の

400mm側(35mm換算800mm)でスピカを撮影。

ISO200、F6.3、60秒露出です。恒星時追尾

追尾しないと同じ60秒で以下のように流れます。

以下撮影状況

連日のMARK-X赤道儀モータードライブ製造 ― 2021年09月23日 20時36分12秒

五藤光学8cm赤道儀にMARK-X式でモータードライブを取り付ける金具加工完了 ― 2015年07月16日 17時22分44秒

前日失敗した金具の加工ですが、リトライです。

使う物は5mm厚で幅10mmのアルミフラットバーと樹脂製の6Φの丸型スペーサです。金属製の丸型スペーサがあればそちらの方がもっといいでしょう。

左がリトライ用に切断準備した金具で右側が失敗品。

右が新しいもの。

寸法の目安。長いほうはM5とM6の貫通穴。短い方はM3とM5のタップ穴を開けました。

金具の長さは大丈夫そう。

組み付けた感じは以下です。

使うボルトはM6とM5、回転止めピンはM3でネジ止めします。

本体部分に干渉する部分はヤスリで削ります。

M6のボルトで本体に取り付け。

金具の連結部分を何度か取り付けて位置決めしているうちに本体の塗装にキズをつけてしまいました。申し訳ありませんでした。古い塗装なのでかなり弱くなっているので注意が必要です。

MARK-X赤道儀のP型モータードライブのモータを取り付けてみたところ。

今回製造したモータも同じように取り付けられます。

以下のモータードライブは全て取り付けられます。

五藤光学8cm赤道儀にMARK-X式でモータドライブを取り付ける金具製造開始 ― 2015年07月15日 17時51分08秒

いろいろなメーカが自社の赤道儀用のモータードライブを用意していますが、その取り付け方法は平ギアで連結する構造が主流で、モータも赤道儀本体にボルトで固定します。

赤道儀に内蔵するような構造の赤道儀も同様です。

そんな中で、MARK-X赤道儀のモータードライブはモータを赤道儀本体には固定しません。

モータードライブはウォーム軸部分で固定するだけで、そのモータを「回転止めピン」で回転しない様にしています。

これと同じ方法で今回もモータードライブを赤道儀に取り付けます。

元々の五藤光学8cm赤道儀用のモータードライブはACモータを使った物で巨大なものですが、その取り付けはMARK-X赤道儀式ではなく、赤道儀本体に一つだけ開いたM6のタップ穴に取り付ける形になっていました。

その一つだけのM6タップ穴から金具を使ってウォーム軸近くまで伸ばしてそこに回転止めピンを取り付ける、というのが今回の取付金具のプランです。

まずは幅10mm、厚さ5mmのアルミフラットバーを用意して、切断します。長さなどは現物あわせです。

2本を連結して取り付けるので2本必要です。

回転止めピンそのものは片側がM3のオスネジのスペーサを使いますので、

M3タップ穴が必要でそのバーの一方はM5、M6などでタップ穴を開けます。

この日は手持ちのタップがM6だけだったのでM6でタップ穴を開けました。

仮の取付で具合を見ます。

M3のタップ穴は位置をいろいろと試すためにいくつか開けています。

結論から言えばこの日の加工は失敗。

モータをウォーム軸と連結する部分のつまみ付のM4ボルトが金具と干渉してしまいます。

最近のコメント