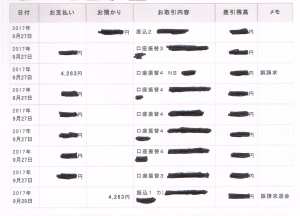

代金収納代行システムで誤請求(誤引き落とし)が発生する仕組み ― 2017年10月10日 13時02分25秒

コピペ記事が技術をダメにする ― 2017年09月28日 06時25分30秒

1日程度の遅れで問題視してはいけない ― 2017年09月23日 10時48分52秒

有給休暇付与条件を勝手に変える労働基準法違反の会社 ― 2017年04月26日 08時21分30秒

業務委託ってそんなんでしたっけ? ― 2016年12月01日 19時15分26秒

組込み系エンジニアの転職事情

私は頻繁に会社を変わっているのですが、組込み系エンジニアの育成に失敗した日本においては比較的いろんな会社で評価をいただいています。

最近はIoTやロボット(ドローン含む)が流行っていて、クラウド側やスマートフォンなどのUI側デバイス上でのアプリケーションの開発だけではなく、センサーデバイスやブリッジ/ゲートウェイ機器側の開発に必要な組込みシステム開発ができるエンジニアも求められています。

「就職」にこだわらなければ年齢の割に仕事を請けられていて、今後も大丈夫ではないかという気もしています。

日本をダメにする人月商売には加担しない

ですが、基本的に「人月商売」の人を横流しするだけで手数料を収入源とするビジネスモデルの会社の売り上げに加担したくないと思っています。

また、このビジネスモデルが日本の技術力を低下させて、大企業であればあるほど、ろくなエンジニアしかいない、という状況を生んでいる根本原因だとも思っていますので、その状況の改善に何も役にも立たないことはやりたくありません。

「最初は業務委託でお願いします」ってどゆこと?

さて、スタートアップなベンチャーや零細企業で評価をいただいても最初は「業務委託」で様子を見たいという声を最近よく聞きます。

「業務委託」ってそんななんでしたっけ? 違うはずです。 彼らの言う「業務委託」は概ね以下のような内容です。

- 月額固定(税込み)

- 会社には毎日来てもらう

- 就業時間などの決まり事も社員と同じ

- 交通費は出してもいいよ(出さない場合もあり)

- 社会保険には入らない

- 残業手当という概念はない

- 有給休暇もない

- 社員より月額報酬が安い場合すらある

- 契約により期間を区切る

- 社員登用を考えてやってもいいよ

これは業務委託ではないですよね。

労働基準法の脱法や社会保険加入義務を避けるための「方策」として使っているようです。 問題なのは、それが「違法行為」だという自覚がないということです。 そもそも、対等な契約とは言えず、上から目線ですね。

これに比べれば冒頭の人月商売手数料ビジネスの会社の方がまだ「業務委託らしい」契約内容になります。

- 月額固定(税込みにしたがるが交渉によっては税別にも可能)

- 月額固定とは言っても140H-180Hの間とかの範囲を設けて超えた分は「超過清算」可能

- 基本契約と個別契約に分ける

- 見積書、注文書などのやり取りを行う

- ソフトウェア開発の場合、「瑕疵担保」条項がある場合があるが、それを理由に断れる(他に頼める人間がいるのならそっちに頼め)

ということで、スタートアップベンチャーや零細企業の社長がなぜ「業務委託」の定義を間違っているのかは関心はないのですが、明らかに違法行為です。

契約はタイトルではなく内容できまる

「契約」というのはタイトルで決まるのではありません。 雇用契約書と書いてあるから雇用契約、業務委託契約書と書いてあるから業務委託、ということにはならないのです。 契約の内容によって決まります。

毎日決まった時間帯に会社に拘束されて上司に指示される仕事を毎日毎日行うのは「雇用契約」です。契約書が「業務委託契約」となっていても関係ありません。

実質が雇用契約なのですから、残業手当や有給休暇や社会保険加入などの手続きを行わなければならないのです。

もし、本当に「業務委託契約」を締結したいのであれば以下は必須でしょう。

- 出社してもしなくてもいいよ

- 欠勤などの概念はない

- 出社する場合は何時に来てもいいし、何時に帰ってもいいよ

もう少し「業務委託」っぽくしたいのであれば、以下も必要でしょう。

- ある一定期間での成果物を決めてそれに基づいて発注してそれを受注する

- 成果物を納品する

- 請求書発行に基づいて入金される

- 報酬は社員の給料よりは高い

こういう基本的な契約に関する知識、意識がない会社はどんなに素晴らしい技術を持っていてもだめだと思います。 労働基準法や業務委託契約の条件なんていう、「簡単なアルゴリズム」すら理解できない人たちの経営する会社なんて大したことないでしょう。

こちらにも解説があります。 ※本文中の「雇用契約」は「労働契約」と同義です。

最近のコメント